Eccolo qui di nuovo a ricreare colonne sonore senza tempo, aggiungendo un nuovo nome enigmatico a definire il tutto in parte sospeso tra sapori di terra d’Albione musicata in sonorità cosmica degna di qualsivoglia film epocale che non stanca, ma che si fa essenza e sottofondo per i nostri viaggi interstellari.

Eccolo qui di nuovo a ricreare colonne sonore senza tempo, aggiungendo un nuovo nome enigmatico a definire il tutto in parte sospeso tra sapori di terra d’Albione musicata in sonorità cosmica degna di qualsivoglia film epocale che non stanca, ma che si fa essenza e sottofondo per i nostri viaggi interstellari.

Un sapore etereo che colpisce per freschezza contrapposizione sonora Enoiana che potrebbe benissimo concedersi di dare un senso, di dare un colore allo spazio che lo conserva, quasi fosse un messaggio da lanciare in orbita, nell’oscurità più totale, malinconie sonore e stroboscopiche relegate al nulla che avanza e che attanagliano senza delineare, ma dando un senso totale solo nell’ascolto completo dell’intera prova.

I segreti della luna noi non li conosciamo e mai forse li conosceremo, questo disco però è il mezzo che ci permette di ammirare la bellezza ignota di questo satellite, coinvolgente, dissacrante e splendido nella sua infinita grandezza.

Opera d’arte naturale che ha ispirato ed ispira poeti, scrittori e musicisti; pezzo indissolubile legato al nostro io.

Il viaggio parte e noi siamo a casa tra splendide evocazioni, fino alla fine del mondo, unico punto di partenza per vedere il tutto in un modo diverso, tra orchestrazioni Zimmeriane e savoir faire di musicista d’eccellenza.

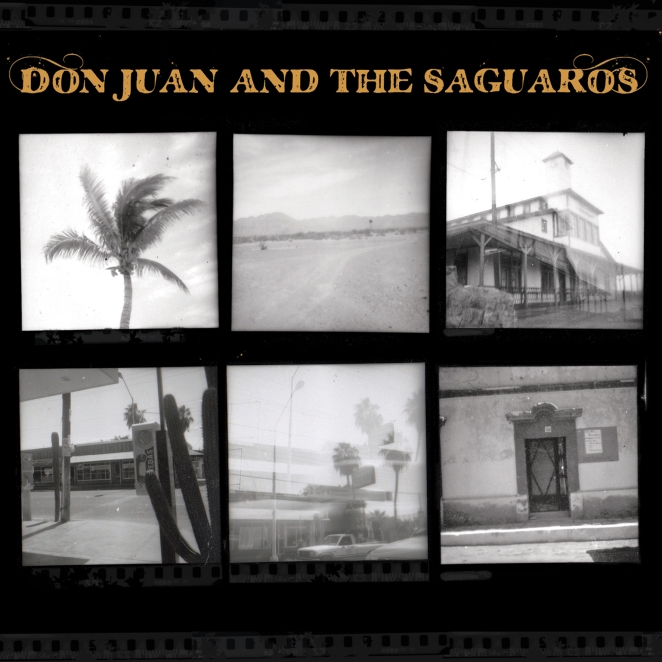

Rock and Roll mescolato al country folk rincorrendo serpenti lungo le vie infinite e desertiche che rapiscono per afosità giornaliera e strati continui di calore sovrapposto, un ballo infinito lungo le strade del tempo, sotto quel sole che non ama nascondersi e che direttamente fa capolino per riscaldare eccessivamente i volti di sudore e di storia vissuta.

Rock and Roll mescolato al country folk rincorrendo serpenti lungo le vie infinite e desertiche che rapiscono per afosità giornaliera e strati continui di calore sovrapposto, un ballo infinito lungo le strade del tempo, sotto quel sole che non ama nascondersi e che direttamente fa capolino per riscaldare eccessivamente i volti di sudore e di storia vissuta. Echi del bianco Beatlesiano stagnante che si concede in numerose musiche che guardano oltre in confine tra un folk che si evolve poderoso e un beat che incalza ammaliato dalla psichedelica sonda che ci fa rimanere a galla.

Echi del bianco Beatlesiano stagnante che si concede in numerose musiche che guardano oltre in confine tra un folk che si evolve poderoso e un beat che incalza ammaliato dalla psichedelica sonda che ci fa rimanere a galla. Stelle che cadono al suolo e come frammenti di un’unica galassia si trasformano e lasciano intravedere un campo di battaglia cosparso dal fumo di un orizzonte lontano.

Stelle che cadono al suolo e come frammenti di un’unica galassia si trasformano e lasciano intravedere un campo di battaglia cosparso dal fumo di un orizzonte lontano.